Stratagèmes frauduleux des dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke dans l’octroi des contrats d’enseignement aux chargés de cours (Pt.1)

Claudiu Popa

Le 4 septembre 2025, la juge en chef du Québec, Manon Savard, a déclaré lors de la rentrée judiciaire que :

« les juges ne sont pas à la solde des riches et des puissants » et que les questions juridiques « sont traitées en toute indépendance et impartialité, sans biais ni favoritisme, et dans le respect de la règle de droit »[1].

Toutefois, mon expérience personnelle devant les tribunaux a été quelque peu différente de ce que déclare la juge Savard, lorsque le litige visait des proches du système de justice ou des proches de la juge Savard elle-même (ou de son époux).

Je vous expliquerai mon désaccord avec la prétention de la juge en chef du Québec dans cette série d’articles.

Quelques mots introductifs

J’ai choisi de faire de longues études en droit, par amour pour l’idée de justice et de justesse. Par conviction. Pour pouvoir aider mes pairs et contribuer à corriger ou à prévenir les injustices et les abus. Pour rendre le monde plus juste, équitable et humain. Je crois que ces principes, qui m’accompagnent et me guident quotidiennement, sont nécessaires si nous voulons collectivement avoir un système de justice fonctionnel et bienveillant.

Les personnes qui me connaissent savent également que j’aime enseigner le droit, partager mes connaissances et former les nouvelles générations de professionnels, et que j’ai enseigné à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke de 2012 à 2024. Je connais très bien cette faculté, ainsi que les gens qui y travaillent. Pendant ces années, j’y ai rencontré des gens merveilleux, j’ai eu de belles collaborations avec des professeurs et des collègues chargés de cours, j’ai eu l’honneur de contribuer à former plusieurs centaines d’avocats et de notaires du Québec, j’ai appris d’eux comme ils ont appris de moi et cela a été une expérience remarquable.

Toutefois, je n’imaginais jamais que cette même institution d’enseignement (qui m’a formé en droit depuis 2009 au baccalauréat en droit, à la maîtrise en droit et au doctorat en droit, et au sein de laquelle j’ai enseigné depuis 2012) allait m’illustrer qu’en pratique, elle pouvait faire le contraire de ce qu’elle enseignait en théorie : abus, fraude, intimidation, discrimination, harcèlement et représailles.

En ce sens, peu de personnes savent que, depuis un certain temps déjà, j’ai été la cible d’un groupe de personnes, dont certaines font actuellement ou ont récemment fait partie de la direction de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Ces gens ont recouru de manière concertée à différentes manœuvres, à de la discrimination, à des menaces, à de l’intimidation, à des représailles et du harcèlement à mon égard, pour des motivations qui deviendront évidentes sous peu.

Confronté à ces abus, j’ai d’abord priorisé la voie de la discussion raisonnée, conciliante et argumentée (PRD, la prévention et le règlement des différends). Aucun résultat, ils ont refusé de discuter ou de négocier pour régler le problème. J’ai ensuite envisagé la voie d’un compromis mutuellement acceptable. Encore une fois, aucun résultat, ils ont gardé le status quo. Ils ont même intensifié les abus. Finalement, j’ai entrepris des recours pour faire cesser ces abus. Toutefois, comme il est de plus en plus souvent le cas, le système en place a fait la démonstration qu’il priorise la protection des personnes en position d’autorité qui abusent de leur pouvoir (ces personnes étant après tout « des leurs »), au lieu de les tenir responsables.

Contrairement aux déclarations de la juge en chef du Québec Manon Savard, les recours prévus pour stopper ce genre de problèmes se sont avérés inutiles, voire dommageables. Personne n’est intervenu pour faire cesser les abus des dirigeants, lesdits dirigeants ont reçu des promotions après avoir été dénoncés, tandis que d’autres personnes (dont des juges) ont plutôt dissimulé les gestes répréhensibles de ces dirigeants. Le tout, pendant que des juges qui sont intervenus dans les dossiers faisaient partie du cercle d’amis (ou des connaissances) de ces dirigeants.

Je reviendrai avec les détails de cette constatation plus tard.

Pendant cette période, plusieurs personnes m’ont souvent dit que l’absence de volonté de l’État canadien et de son système judiciaire de rendre justice lorsque les perpétrateurs ou les personnes impliquées sont des proches de ce système est inacceptable et qu’elle doit être dénoncée. Que les illégalités et les abus commis ne peuvent pas et ne doivent pas être passés sous silence ou rester cachés. Que l’obscurité ne sert pas la justice et que la lumière est le meilleur désinfectant.

Dans l’espoir que d’autres professeurs, chargés de cours, chercheurs ou étudiants ne subissent plus le même traitement judiciaire, je vais donc vous raconter ce qui s’est passé.

La première partie de cette histoire est celle d’une professeure de la faculté de droit, responsable de l’octroi de contrats d’enseignement (l’embauche des chargés de cours), qui a été attrapée avec des manœuvres dolosives et des pratiques frauduleuses dans l’octroi de ces contrats et qui, une fois attrapée, a fait des efforts pour essayer d’étouffer le scandale, minimiser les impacts de son comportement et balayer le problème sous le tapis.

À l’origine de l’affaire, une sombre découverte

En décembre 2021, à la suite d’un contrat d’enseignement octroyé de manière non-conforme aux règles de la Convention collective par la direction de la Faculté de droit de l’époque (fait admis alors par les dirigeants et rectifié par la suite), j’ai entrepris des vérifications en lien avec les octrois antérieurs (2015-2021).

Après l’analyse de milliers de pages de preuve documentaire provenant de l’Université de Sherbrooke, un problème systémique de non-respect des règles d’octroi de ces contrats par certains dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke est devenu évident.

Trois types de stratagèmes frauduleux étaient utilisés pour tromper des chargés de cours, les priver de contrats auxquels ils auraient eu droit, afin d’octroyer ces contrats à d’autres candidats qu’ils n’auraient pas eu droit d’obtenir mais que la direction favorisait :

(1) des stratagèmes pour contourner les règles de l'ancienneté des candidats prévues par la Convention collective des chargés de cours, afin d'octroyer des contrats d'enseignement à des candidats sans ancienneté ou avec moins d'ancienneté, au détriment des candidats qui possèdent plus d'ancienneté;

(2) des stratagèmes pour camoufler l'absence de critères objectifs d'embauche et de procédure interne d'embauche (alors que la Convention collective des chargés de cours impose d’avoir une telle procédure d’embauche), afin d’embaucher des chargés de cours par népotisme, favoritisme ou clientélisme facultaire;

(3) des stratagèmes pour contourner les exigences minimales imposées par la Convention collective des chargés de cours pour embaucher un candidat (le candidat embauché doit posséder un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle et/ou d’enseignement pertinentes au cours et un diplôme de maîtrise).

Pour exclure certains candidats qui correspondent aux exigences (mais que la direction ne veut pas), la direction prétend faussement que ces candidats n’y correspondraient pas, que ces exigences sont obligatoires et que la direction ne peut pas y déroger, tandis que, pour favoriser d’autres candidats, qui ne correspondent pas aux exigences mais que la direction désire embaucher, celle-ci y déroge ou élargit la notion « d’expérience professionnelle ou d’enseignement » pour pouvoir qualifier son candidat sur le poste.

Pour le candidat que la direction veut exclure malgré son CV bien garni, l’un des stratagèmes utilisés est d’évaluer de manière excessivement restrictive ce que peut constituer une « expérience professionnelle ou d’enseignement », ce qui est « pertinent ou pas pertinent » parmi ses expériences, tandis que, pour le candidat que la direction veut embaucher malgré une insuffisance d’années d’expérience dans son CV, la direction évalue de manière large et englobante la notion « d’expérience professionnelle ou d’enseignement » et la plupart des expériences passées du candidat deviennent tout à coup « pertinentes ».

Du « deux poids, deux mesures » classique.

Par exemple, lorsque la direction facultaire veut exclure un candidat, on lui dit que le stage de pratique professionnelle du Barreau du Québec ne confère pas une expérience professionnelle et que cette expérience ne peut pas être comptée dans les 5 ans requis, alors que lorsque la direction facultaire veut embaucher un candidat, ce même stage de pratique professionnelle du Barreau constitue une expérience professionnelle de haut niveau, calculable dans les 5 ans.

Lorsque la direction facultaire veut exclure un candidat, on lui dit que l’expérience de recherche juridique ne constitue pas une expérience professionnelle calculable dans le total minimal exigé de 5 ans, alors que lorsqu’on veut embaucher un candidat, l’expérience de recherche juridique constitue une expérience professionnelle calculable dans les 5 ans.

Lorsque la direction facultaire veut exclure un candidat, on lui dit que son doctorat en droit est une simple formation et que le travail de chercheur au doctorat ne constitue pas une expérience professionnelle, alors que lorsqu’on veut embaucher un candidat, son doctorat constitue une expérience professionnelle de chercheur scientifique et toutes les années de recherche doctorale sont calculées par la direction facultaire dans l’exigence des 5 ans requise pour embaucher ce candidat sur un poste de chargé de cours.

Lorsque la direction facultaire veut exclure un candidat, on lui dit que son expérience préalable d’enseignement universitaire en droit (au sein de la même faculté de droit) ne compte pas ou que très peu si elle n’est pas identique à celle du contenu du cours sur lequel ce candidat postule, alors que lorsqu’on veut embaucher un candidat, toute expérience d’enseignement préalable compte, peu importe le domaine de droit enseigné auparavant.

Lorsque la direction facultaire veut exclure un candidat, la direction facultaire lui dit que son expérience professionnelle de travail préalable dans un domaine juridique connexe au cours sur lequel le candidat applique ne peut être considérée « pertinente » pour le cours puisqu’elle serait seulement « connexe », alors que lorsque la direction facultaire veut embaucher un candidat, toutes les expériences professionnelles de travail dans un domaine juridique connexe au cours sont considérées « pertinentes » justement en raison de leur connexité et sont calculées dans le total des 5 ans requis. La « connexité » n’est plus utilisée comme un reproche, mais constitue la raison pour laquelle ces expériences sont pertinentes aux yeux de la direction.

Lorsque la direction facultaire veut exclure un candidat qui a travaillé comme avocat pendant ses études supérieures, la direction facultaire lui dit qu’il n’est pas possible de travailler et d’étudier en même temps (afin d’écarter la totalité des années de travail accumulées pendant cette période et ne pas les compter dans les 5 ans requis), alors que lorsque la direction facultaire veut embaucher un candidat, elle vante cette polyvalence travail-études comme étant un atout remarquable et celle-ci compte les années de travail du candidat dans les 5 ans requis.

La corruption découverte à cet égard était profonde et insidieuse puisqu’elle était cachée ou difficile à déceler, le candidat floué n’ayant souvent pas accès aux informations nécessaires pour comparer sa candidature à celle du candidat favorisé embauché à sa place par la direction; la direction elle-même ne s’autodénonce pas et ne fournit pas d’informations pour permettre de déterminer dans quel cas elle a recouru à une « évaluation de complaisance » et dans quel cas elle a recouru à une « évaluation draconienne ».

Ces stratagèmes se déroulent en utilisant des fonds publics, de l’argent des contribuables.

Les vérifications entreprises ont également permis de constater que l’une des principales responsables était Marie-Pierre Robert, une professeure de droit criminel et pénal qui a occupé, entre 2015 et 2019, le poste de vice-doyenne responsable des embauches des chargés de cours.

Marie-Pierre Robert, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Source : Université de Sherbrooke (UdeS)

La preuve à cet égard était accablante. La Convention collective[2] était claire :

Article 12.08 de la Convention collective des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke :

Pour être admissible à l’attribution d’un cours, toute chargée ou tout chargé de cours doit satisfaire aux exigences du cours.

Article 12.02 de la Convention collective des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke :

Les exigences générales de tous les cours attribués aux chargées et chargés de cours sont :

le grade de maîtrise dans la discipline demandée;

cinq (5) ans d’expérience professionnelle ou d’enseignement pertinentes au cours;

La vice-doyenne Robert avait pourtant violé récurremment et répétitivement ces règles, en embauchant des chargés de cours possédant seulement 4 ans, 3 ans, 2 ans ou même 1 an d'expérience professionnelle et d'enseignement.

Par exemple :

(*Ces listes d’embauche ne constituent pas un commentaire sur les professionnels eux-mêmes, leurs compétences ou leur capacité à donner d’excellents cours)

Ces pratiques illégales ont continué après la fin du mandat de vice-doyenne de Marie-Pierre Robert en 2019, celle-ci étant la personne qui a également géré les embauches dans son domaine de spécialité (en droit criminel et pénal), notamment pour son programme de Maîtrise en pratique du droit criminel et pénal, dont elle était directrice. Ce programme est le seul au Québec qui forme les futurs procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec et des avocats de défense recrutés ensuite par l’Aide juridique (Mme Robert est la présidente du Conseil d’administration de l’Aide juridique de Sherbrooke).

Quelques exemples :

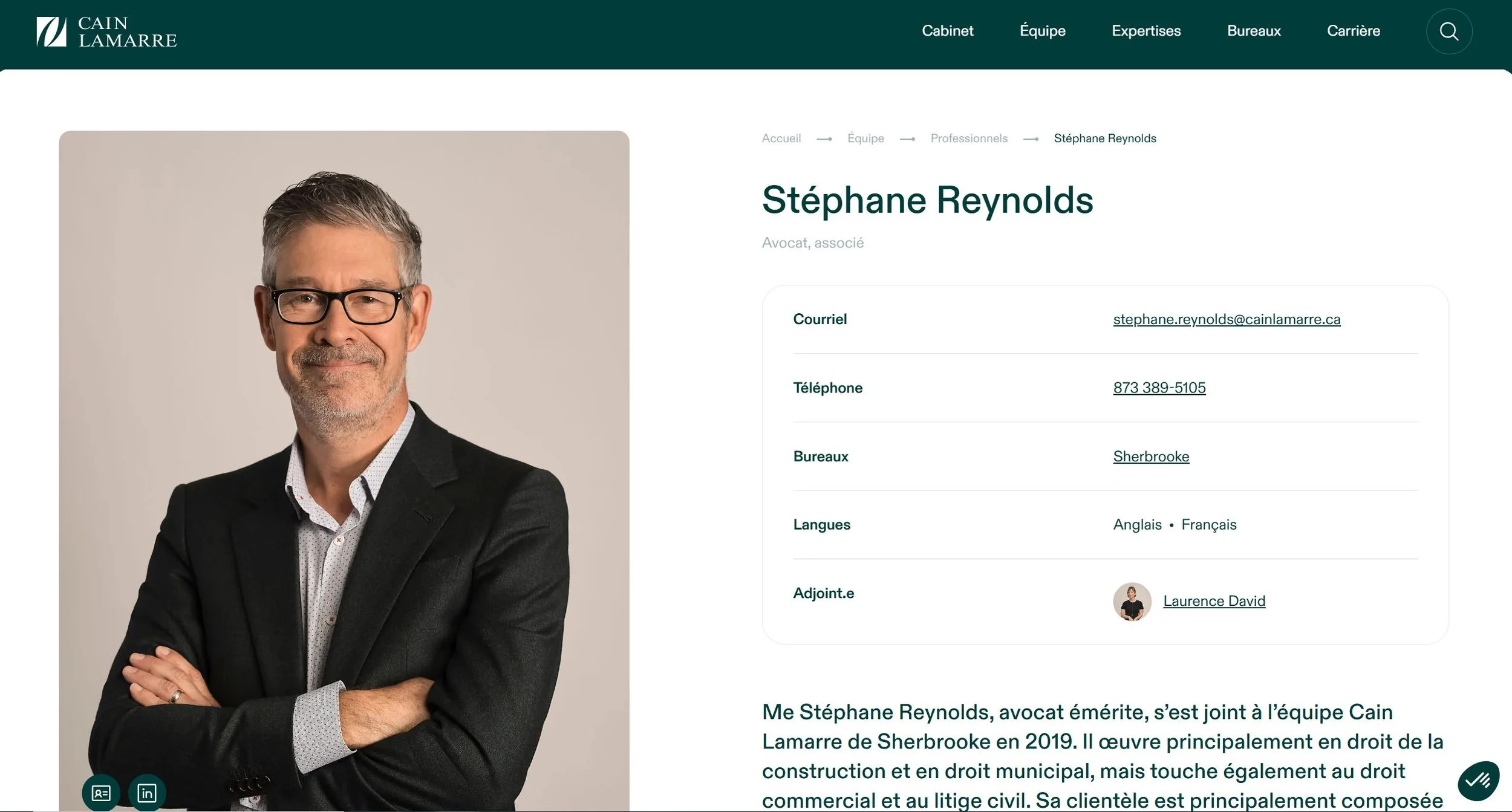

Au-delà de la preuve documentaire claire, ce stratagème de contournement de la règle des 5 ans a été confirmé par un autre chargé de cours de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Me Stéphane Reynolds, avocat au sein du cabinet Cain Lamarre.

Source : Cabinet d’avocats Cain Lamarre (Québec, Canada).

Me Reynolds a essentiellement admis publiquement que ces règles sont contournées par des dirigeants de la Faculté de droit lorsqu’ils veulent privilégier ou favoriser l’avancement de carrière d’un candidat en particulier. Il a admis aussi que c’était son cas en début de carrière, se confiant au journal de l’Université de Sherbrooke :

« Le 20 octobre 1995, Stéphane Reynolds est devenu membre du Barreau. Fort d’une première expérience d’enseignement qui lui avait beaucoup plu, il a signifié à quelques professeurs son intérêt pour devenir chargé de cours. Ces derniers lui ont dit d’envoyer son CV, mais sans trop se faire d’illusions, puisque la norme voulait qu’on puisse obtenir une charge de cours cinq ans seulement après avoir été assermenté. Déterminé, notre leader n’allait pas s’embarrasser d’un si léger détail. Moins de neuf mois après avoir envoyé ses CV, son audace payait : le vice-doyen à l’enseignement l’appelait pour lui demander s’il accepterait de donner un cours sur la procédure civile pour une année seulement. Finalement, il donnera trois charges de cours. Puis, de fil en aiguille, le nombre de cours a augmenté et Stéphane Reynolds n’a jamais cessé d’enseigner »[3].

Me Reynolds avait des liens avec le vice-doyen de l’époque, Louis Marquis, qui l’avait invité chez lui avec un autre de ses proches, Jean Charest, le grand ambassadeur de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, avocat et ex-premier ministre du Québec. Me Reynolds raconte cet épisode :

« Le programme d’échange droit civil/common law que Louis Marquis a coordonné avec [son épouse] Geneviève Cartier à l’été 1994 allait bien au-delà du simple apprentissage de l’autre système de droit.

Nous étions ensemble 24 heures sur 24, tous aux résidences, sur un même étage, anglophones et francophones mêlés. Veux, veux pas, nous avons appris à cohabiter! J’avais la responsabilité de la logistique et de toutes les activités à l’extérieur de la classe. Et des activités sociales et culturelles, il y en a eu! On a même fait un BBQ à la résidence de Louis Marquis, et Jean Charest, à l’époque ministre de l’Environnement, est venu manger un hot dog avec nous.

Ce que je retiens de cet été-là, c’est la richesse des contacts humains. Au-delà de l’apprentissage, c’est extraordinaire de pouvoir créer dans un cadre universitaire une telle synergie entre des gens qui se retrouvent aujourd’hui un peu partout au Canada, à exercer le droit. Nous garderons toujours un lien privilégié. »[4]

Le professeur Guillaume Rousseau de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke a déjà abordé ce “secret de Polichinelle” (bien connu en milieu universitaire) à l’effet que les « contacts » sont précieux dans l’avancement de carrière :

« parce qu’on a beau avoir les meilleurs diplômes au monde, si on connait personne, on applique puis finalement on se fait dépasser par d’autres qui ont peut-être un moins bon dossier académique, mais qui ”connaissent des gens” ».

Rattrapée par son passé

Lorsqu’on favorise injustement un candidat dans l’octroi des contrats d’enseignement et dans l’embauche des chargés de cours, le revers de la médaille est qu’on préjudicie d’autres candidats.

Comme bien d’autres collègues chargés de cours, je me suis retrouvé systématiquement dans cette deuxième catégorie.

En effet, depuis 2015, j’avais posé annuellement ma candidature sur divers postes de chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, dont sur 85 postes disponibles en matière de droit criminel et pénal (mon domaine de spécialité). Mme Robert a rejeté cette candidature 85 fois.

À ma place, Mme Robert a choisi notamment d’embaucher un avocat en droit du travail pour enseigner le droit pénal, d’embaucher des candidats qui n’étaient pas avocats membres du Barreau, des candidats qui n’avaient pas d’expérience pratique en droit criminel ou des candidats avec moins d’ancienneté, moins d’expérience professionnelle ou d’enseignement que moi. Dans un nombre important de cas, les candidats favorisés par Mme Robert ne rencontraient pas les exigences minimales de 5 ans d’expérience.

En février 2022, j’ai déposé un grief contre de telles violations récurrentes et répétitives à la Convention collective, pour des embauches qui ont été faites entre 2015 et 2021. Comme je n’étais pas le seul chargé de cours dans cette situation, un procès juste et équitable portant sur le fond de ce grief allait impacter favorablement des milliers de collègues chargés de cours de l’Université de Sherbrooke (en 2022, il y en avait plus de 2500 à l’UdeS, selon le syndicat SCCCUS) et mettre un frein aux abus institutionnels (je raconterai l’histoire de ce grief dans une future publication). Dans la foulée de ces événements, deux des trois dirigeants visés par le grief ont quitté leur position : Sébastien Lebel-Grenier, ancien doyen (2011-2019), a quitté son poste de professeur titulaire à la Faculté de droit, alors que Louis Marquis (doyen 2000-2004 et janvier 2020-décembre 2023) a décidé de ne plus renouveler son mandat de doyen et a ensuite quitté pour un congé « pour fins d’études » à l’étranger.

À gauche : le profil officiel de Sébastien Lebel-Grenier, doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke de 2011 à 2019 (le Principal et Vice-chancelier de l’Université Bishop’s depuis juillet 2023). À droite : le profil officiel de Louis Marquis, doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke de janvier 2020 à décembre 2023. Source : Université de Sherbrooke.

Rattrapée par son passé, en 2023, Marie-Pierre Robert a déposé sa candidature sur le poste de doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, devenu vacant. Ce poste lui donnait les moyens d’essayer d’étouffer le scandale, minimiser son impact et balayer le tout sous le tapis. Parallèlement, le mari de Mme Robert, Sébastien Pierre-Roy, est soudainement nommé juge (par le controversé ministre de la Justice du Premier ministre Justin Trudeau, David Lametti, ancien professeur à la Faculté de droit de l’Université McGill où Mme Robert a fait son doctorat sous la direction de Patrick Healy, un autre professeur à la Faculté de droit de l’Université McGill, nommé ultérieurement juge à la Cour d’appel du Québec). M. Pierre-Roy a été nommé juge à la Cour supérieure de Sherbrooke, là où des litiges concernant la gestion des dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke impactant Mme Robert se trouvaient à ce moment. J’y reviendrai.

Dans le cadre de la campagne électorale au décanat, j’ai rencontré Marie-Pierre Robert et, durant une longue discussion, ces problèmes d’octroi de charges de cours ont été abordés sur plusieurs aspects. Celle-ci connaissait les règles applicables et savait que ces règles étaient contraignantes, mais a faussement prétendu appliquer ces règles dans tous les cas, à tous les chargés de cours. Les tableaux précédents démontrent pourtant que tel n’était pas le cas et que Mme Robert violait ces règles. J’ai été surpris de constater la facilité avec laquelle elle était en mesure de soutenir de tels propos mensongers en toute sérénité.

Parallèlement à ces fausses représentations, devant le Collège électoral, qui a été mis en branle pour élire un nouveau doyen à la Faculté de droit, Marie-Pierre Robert a donné l’impression qu’il n’y aurait pas de problèmes au sein de la Faculté de droit et, pour convaincre ses pairs à lui donner leur vote de confiance, elle a tenté de les rassurer en s’engageant que sa future gestion de doyenne sera fondée sur la « bienveillance », « l’intégrité » et « la diversité dans son sens le plus large, autant au niveau des facteurs d’identité qu’au niveau des profils de juristes », insistant sur la « sincérité de sa démarche » et sur le fait qu’elle n’avait pas « d’agenda personnel » pour vouloir obtenir le poste de doyenne.

Toutefois, une fois qu’elle a obtenu le poste [5], Mme Robert s’est immédiatement servie de sa nouvelle position d’autorité pour se venger et pour intimider la personne qui avait découvert la fraude qu’elle avait commise dans l’octroi des contrats d’enseignement. Le 7 juin 2023, près de 30 minutes après avoir été annoncée doyenne, ses représailles à mon égard se sont intensifiées, une action orchestrée d’avance s’étant déroulée sans subtilité : à 16h59, on annonçait Marie-Pierre Robert comme étant la nouvelle doyenne et à 17h32 j’étais déjà « suspendu disciplinairement » de mon poste de chargé de cours pour une période de 3 mois sans salaire.

Mme Robert a ensuite enchaîné avec d’autres gestes harcelants et, une fois qu’elle est entrée en poste officiellement en 2024, ses agissements ont culminé avec mon congédiement de sa Faculté de droit, mais pas avant de tenter de me dissuader de continuer les recours entrepris, en me laissant entendre notamment que je me trompais si je pensais que Jean Charest, le grand ambassadeur de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (un ami des trois dirigeants visés par les recours) ou que les juges allaient laisser passer mes recours ou que j’allais avoir du succès avec ces démarches. Elle m’a fortement conseillé de réfléchir à mon avenir, à mon doctorat en droit qui était alors en cours à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, de réfléchir à ce que le Barreau pouvait « penser » ou « faire » dans certaines circonstances. J’ai perçu ces propos comme une menace directe compte tenu du fait que les trois dirigeants de la Faculté de droit visés par les recours avaient des amis haut placés dans les instances « disciplinaires » du Barreau du Québec, que le mari de Mme Robert avait été membre du Conseil de discipline du Barreau, tout comme Louis Marquis. Mme Robert m’a laissé comprendre que j’allais avoir des problèmes.

Sebastien Pierre-Roy juge à la Cour supérieure du Québec, Sherbrooke, depuis 2023. Source : Droit inc.

Les propos de Marie-Pierre Robert se sont rapidement concrétisés. Jean Charest est réapparu à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke après une longue absence et il a multiplié les rencontres avec les dirigeants de l’Université de Sherbrooke entre 2023 et 2025.

De gauche à droite : Pierre Cossette (recteur de l’Université de Sherbrooke), Me Vincent Chiara (ambassadeur de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke), Marie-Pierre Robert (doyenne de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke), Me Jean Charest (grand ambassadeur de l’Université de Sherbrooke), le 23 octobre 2024. Source : Université de Sherbrooke

En ce qui concerne les juges, les propos de Marie-Pierre Robert se sont également matérialisés. Après enquête, il a été constaté que les juges qui sont venus juger des dossiers visant ces dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (Louis Marquis, Sébastien Lebel-Grenier et Marie-Pierre Robert) étaient des personnes qui avaient longtemps travaillé avec Jean Charest, pour le gouvernement Charest ou qui avaient des liens avec lesdits dirigeants ou avec la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Un exemple flagrant est celui de la juge Céline Legendre de la Cour supérieure du Québec, une proche de Jean Charest, qui avait travaillé pendant près de 7 ans avec Jean Charest chez McCarthy Tétrault. Elle a aussi travaillé avec l’époux de Marie-Pierre Robert (Sébastien Pierre-Roy) pendant plusieurs années au sein du même cabinet, après avoir été collègue, au baccalauréat en droit, avec Sébastien Pierre-Roy et avec Marie-Pierre Robert à la même faculté de droit de l’Université de Montréal. Parmi les 200 juges de la Cour supérieure du Québec, c’est cette juge qu’on a choisie pour « l’assigner » dans deux des dossiers particulièrement sensibles pour les dirigeants de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. L’Université de Sherbrooke était la cliente de McCarthy Tétrault.

De gauche à droite : Céline Legendre juge à la Cour supérieure du Québec, alors avocate chez McCarthy Tétrault et Jean Charest avocat chez McCarthy Tétrault. Source : McCarthy Tétrault

Les juges responsables des assignations des dossiers étaient également des proches de ce groupe. La juge en chef de la Cour supérieure du Québec, Marie-Anne Paquette a longtemps travaillé avec Céline Legendre et avec l’époux de Mme Robert chez McCarthy Tétrault. Le juge coordonnateur du Palais de justice de Sherbrooke, Claude Villeneuve, ex-avocat de l’Université de Sherbrooke, a été lui aussi collègue de l’époux de Marie-Pierre Robert lorsqu’ils ont travaillé au sein du cabinet d’avocats Heenan Blaikie.

Malgré ces conflits d’intérêts, la juge Céline Legendre a tout fait pour juger ces dossiers en refusant de se récuser (tout en adoptant une posture agressive et récalcitrante à mon égard), rendant des décisions favorables aux intérêts de ce cercle d’amis. Et pendant que le système de justice canadien éprouve de sérieux problèmes de délais et que des juges d’expérience prennent des mois avant de rendre des décisions bien réfléchies, une juge novice à peine nommée à la magistrature en avril 2022 (par le même David Lametti qui avait nommé juge l’époux de Marie-Pierre Robert), assignée aux dossiers en avril 2024 (seulement 11 jours avant l’audience) aura réussi un « record de célérité » : en moins de 3 jours après l’audience, Céline Legendre avait déjà « tout lu », « réfléchi », « rédigé » et rendu une décision de 26 pages dans un litige portant sur deux pourvois en contrôle judiciaire qui attaquaient 2 décisions arbitrales et qui soulevaient au total 20 motifs de révision judiciaire.

Cet exemple s’est avéré être un modus operandi pour les autres dossiers.

La suite de l’histoire, ici : https://www.claudiu-popa.com/sur-le-milieu-universitaire/stratagemes-frauduleux-contrats-faculte-de-droit-universite-de-sherbrooke-2-louis-marquis-marie-pierre-robert

TOUS LES ARTICLES DE CETTE SÉRIE :

-

-

-

-

-

À venir

-

À venir

-

*****

[1] Manon SAVARD, « Allocution de l’honorable Manon Savard, juge en chef du Québec », Cour d’appel du Québec, 4 septembre 2025, en ligne : ‹https://courdappelduquebec.ca/fileadmin/a_propos/allocutions/allocution_rentree_judiciaire_sept_2025.pdf›.

[2] Convention collective entre l’Université de Sherbrooke et le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke 2020-2025, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/personnel/fileadmin/sites/personnel/documents/Conventions/scccus/convention_scccus.pdf›.

[3] Josée BEAUDOIN, « Quand le maître révisite la pédagogie… », (2008) 2-8 Le journal UdeS, 9.

[4] Sylvie COUTURE, « Pour faire avancer une cause », (2004) 17-2 Sommets, en ligne : ‹https://www.usherbrooke.ca/sommets/v17/n2/dos11.htm›.

[5] FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, « Marie-Pierre Robert », Université de Sherbrooke, 2024, en ligne : https://www.usherbrooke.ca/droit/faculte/personnel/corps-professoral/marie-pierre-robert :